Auf dem Weg zur Bioökonomie

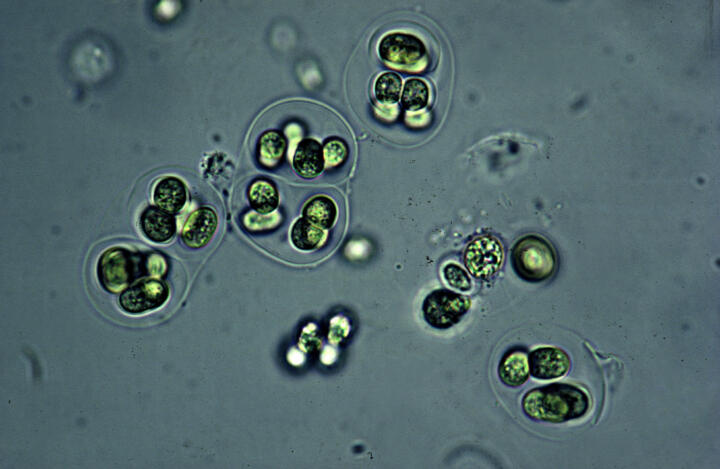

Hektisch bewegen sich die Zellklumpen in der Petrischale. Es sind sogenannte Xenobots, künstlich erschaffen aus Gewebe- und Stammzellen des namensgebenden Frosches Xenopus laevis. Die Mikroorganismen erinnern mit ihrer c-förmigen Gestalt an die Computerspiel-Figur Pac-Man. Angetrieben wird der Winzling durch hauchzarte Flimmerhärchen, die den Xenobots ebenfalls durch Zellmanipulation implementiert wurden. Bei ihrer scheinbar chaotischen Fahrt sammeln die Mikroorganismen Stammzellen ein, die aussehen wie Sandkörner auf einer Glasscheibe. Schnell formen sich vor ihren „Mündern“ Zellklumpen, die immer mehr aussehen wie die Ursprungsorganismen selbst. Die Xenobots sind dabei, sich selbst zu duplizieren. Es ist bereits ihre dritte Evolutionstufe: Zuvor hatten sie schon gelernt, sich zu bewegen und sich selbst zu reparieren.

Erschaffen wurden die Xenobots von einem Team aus Biologen der Tufts Universität in Boston (USA) und Informatikern der University of Vermont (UVM). Eine biotechnologische Kooperation, die gerade erst am Anfang steht. „Wir wollen, dass die Xenobots nützliche Arbeit leisten. Im Moment geben wir ihnen noch einfache Aufgaben, aber letztlich streben wir eine neue Art von lebendem Werkzeug an, das zum Beispiel Mikroplastik im Meer oder Schadstoffe im Boden beseitigen könnte“, sagt UVM-Robotikexperte Josh Bongard. Auch sollen Xenobots in absehbarer Zukunft helfen, Medikamente direkt an die Körperstellen zu transportieren, wo sie am wirksamsten sind, oder bei der Entdeckung und Behandlung von Krankheiten helfen.

Die Xenobots sind ein gutes Beispiel visionärer Biotechnologie – aber bei Weitem nicht das einzige. „Die Biologisierung der Industrie kann zu ebensolchen Fortschritten führen wie die Digitalisierung“, ist sich der Leiter für Zentrale Forschung und Innovation bei Schaeffler, Prof. Dr.-Ing. Tim Hosenfeldt, sicher.

Schon da Vinci nutzte Biotechnologie

Hört sich Biotechnologie auch nach Science-Fiction an, so nutzt sie der Mensch schon lange in Produktionsprozessen. Ein jahrtausendealtes Beispiel ist der Einsatz von Hefen in der Brot-, Bier- und Weinproduktion. Heute sprechen Experten bei der Einbindung aktiver biologischer Komponenten in technische Prozesse und Produkte von Bio-Integration oder auch vielfach von „weißer Biotechnologie“.

Ein zweiter Bereich der Biotechnologie ist die Bio-Inspiration oder auch Bionik, also das Kopieren natürlicher Eigenschaften für technische Produkte und Prozesse. Als erster Bioniker gilt – man hätte es sich fast denken können – Leonardo da Vinci (1452–1519). Das Universalgenie konstruierte nach einem ausführlichen Studium des Vogelfluges Fluggeräte, Hubschrauber und Fallschirme. Farmer Michael Kelly wollte sein Vieh im Zaum halten und kopierte einen Dornenstrauch. Seinen Stacheldraht meldete er 1868 zum Patent an. Auch das ein frühes Bionik-Beispiel. Der 1959 vorgestellte erste Industrieroboter namens Unimate hatte eine unübersehbare Ähnlichkeit mit einem menschlichen Arm und war ebenso multifunktional einsetzbar. Bis heute folgen Knickarmroboter diesem bionischen Konstruktionsprinzip. In der Oberflächentechnik ist der Lotus-Effekt eine bekannte Bionik-Anwendung. Die komplexe mikro- und nanoskopische Architektur der Blattoberfläche der Lotuspflanze lässt Flüssigkeiten und Schmutzpartikel abperlen und wurde für Produkte und Anwendungen tausendfach kopiert.

Als dritter wichtiger und jüngster Bereich der Biotechnologie gilt die Biointelligenz. In diesem Feld finden Technik, Biologie und Informationstechnik zueinander. Biologische Elemente lassen sich dabei durch Datenverarbeitungssysteme regeln bzw. steuern und in ein technisches System integrieren. Populäres Beispiel: Schaltungen per Fingerabdruck- sowie Netzhaut-Scan oder die Sprachsteuerung künstlicher Intelligenzen wie Siri oder Alexa. Aber auch die oben beschriebenen Xenobots sind eine biointelligente Anwendung.

Schlüsseltechnologien gegen Klimawandel und Ressourcenverbrauch

„Die Natur ist die höchste Form der Selbstorganisation, über Jahrmillionen der Evolution optimiert. Es wäre grob fahrlässig, wenn wir dieses Potenzial nicht ausschöpfen würden, um die anstehendenden Herausforderungen des Klimawandels, des Bevölkerungswachstums und des Ressourcenverbrauchs zu meistern“, mahnt Schaefflers Forschungsleiter Tim Hosenfeldt. Überall auf der Welt wird daran geforscht, genau dieses zu tun: die Natur effizienter in Produktionskreisläufe und Wertschöpfungsketten zu integrieren – von der Materialgewinnung bis zur Zersetzung.

Global im Fokus stehen dabei Mikroorganismen und ihre Enzyme, jene komplexen Eiweißmoleküle, die in allen Lebensformen biochemische Reaktionen beschleunigen. Die Fortschritte in der Gentechnik eröffnen Forschenden in der Bio-Integration immer neue Möglichkeiten, mikrobiologische Prozessketten aufzusetzen. Eine Schlüsselfunktion hat dabei der enzymbasierte Stoffwechsel der Mikroorganismen. Und passt dieser nicht (was selten der Fall ist), wird er passend gemacht: Mit zielgerichteten Veränderungen der DNA („Genom Editing“) werden die Stoffwechsel der Mikroorganismen beeinflusst oder neu gestaltet („Metabolic Engineering“).

In den Laboren der Welt werden Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und Algen entwickelt, die Kunststoffe in Böden und Gewässern zersetzen oder in andere Recycling-Prozesse eingebunden werden können – bis hin zu radioaktiven oder toxischen Stoffen. Ebenso wichtig sind „produzierende“ Organismen, die helfen Lebensmittel, Medikamente, Pesitizide, Chemikalien, Werkstoffe oder auch Biotreibstoffe- und -gase herzustellen (siehe auch Bildergalerie).

Solche mikrobiologischen Prozesse haben einen weiteren Vorteil: Während konventionelle chemische Prozesse viel Energie und teilweise toxische Lösungsmittel benötigen, lassen sich Produkte mit Mikroorganismen bei milderen und energieeffizienteren Bedingungen produzieren – schließlich wachsen die Mikroben in umweltfreundlicheren wässrigen Lösungen.

Die Interaktion von Soft-, Hard- und Bioware ermöglicht eine nachhaltige industrielle Wertschöpfung

Prof. Dr.-Ing. Tim Hosenfeldt,

Leiter Zentrale Forschung und Innovation bei Schaeffler

Transformation zur Bioökonomie

Der Handlungsdruck auf die Industrie, neue Prozesse durch Mikroorganismen zu etablieren, nimmt zu. Das sieht auch Schaeffler-Experte Hosenfeldt so: „Gesellschaft und Staat fordern Nachhaltigkeit ein. Die passende Antwort darauf ist eine Bioökonomie, die entlang der Wertschöpfungsketten von Produkten, Verfahren und Dienstleistungen auf nachwachsenden anstatt auf fossilen Rohstoffen basiert. Die Bio-Integration in Prozesse und Produkte prosperiert dank Fortschritten in der Gentechnik und ist weithin akzeptiert. Viele Akteure arbeiten Hand in Hand und sind marktgetrieben. Das wirkt sich ebenfalls beschleunigend aus.“

Auch die Hochschulen haben längst auf den Trend reagiert und bieten Studiengänge wie Konstruktionsbionik, Bioökonomie oder industrielle Biotechnologie an. Will eine solche Bioökonomie Basis für eine nachhaltige industrielle Wertschöpfung sein, muss sie auch die Herausforderung meistern, die benötigte Biomasse-Produktion für energetische und industrielle Zwecke so auszuweiten, dass weder Nahrungs- und Futtermittelproduktion eingeschränkt noch Naturräume zerstört werden. Hier kann die Biotechnologie ebenfalls entscheidende Beiträge leisten: indem sie hilft, nicht essbare Pflanzen und Pflanzenteile zu verwerten und minderwertige Anbauflächen zu optimieren. Auch bei einer weiteren Herausforderung sind biotechnologische Innovationen gefragt: Damit die nachwachsenden Ressourcen in sogenannten Bio-Raffinerien im industriellen Maßstab und wirtschaftlich tragfähig zu einer Vielzahl von Vor- und Zwischenprodukten weiterverarbeitet werden können, müssen hocheffizient arbeitende Enzyme und Mikroorganismen in großen Mengen zu einem geringen Preis zur Verfügung stehen.

Selbst das Klimagas Kohlendioxid kann sich in einer solchen Bioökonomie als Rohstoff in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft einbringen. Die Initiative CO2EXIDE entwickelt aktuell einen elektro-chemischen-Prozess, in dem CO2, das der Atmosphäre entzogen wurde, genutzt wird, um Ethylenoxid zu produzieren. Dieses ist wiederum ein Vorprodukt zur Herstellung von Polyestern und Polyamiden. Die so entstehenden Kunststoffe hätten dann bei Nutzung regenerativer Energie einen negativen CO2-Fußabdruck. Schaeffler unterstützt das von der EU geförderte Projekt mit seinen Kompetenzen bei nanostrukturierten Beschichtungen für die Entwicklung von Katalysatoren.

Wobei der CO2-Fußabdruck nur ein Baustein einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft ist. Mindestens genauso wichtig ist die Frage, was mit den Produkten am Ende der Nutzung passiert. Beispielsweise lassen sich die meisten biobasierten Kunststoffe aktuell genauso wenig kompostieren wie die auf Rohöl basierenden Gegenstücke. Und auch bei der Wiederverwendung sieht es nicht besser aus. Daher besteht bei solchen „End-of-life“-Betrachtungen ebenfalls noch biotechnologischer Handlungsbedarf.

Die Natur kopieren

Dass die Grenzen zwischen den Bereichen der Biotechnologie durchlässig sind, zeigt ein Bionik-Forschungsprojekt des Exzellenz-Clusters UniCat in Berlin. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollten den Proteinklebstoff der Miesmuscheln kopieren, der zu den stärksten natürlichen Haftmitteln zählt. Dies ist ihnen gelungen – mit einem bio-integrativen Prozess. „Um diese Muschelproteine herzustellen, benutzen wir Darmbakterien, die wir umprogrammiert haben“, erläutert der beteiligte Prof. Nediljko Budisa. „Sie sind unsere Chemiefabrik, mit der wir den Superleim produzieren.“ Der durch Licht aktivierte Proteinklebstoff könnte beispielsweise genutzt werden, um gebrochene Knochen oder Zähne zu fixieren – eine Option, auf die viele Mediziner warten.

Die Natur bietet ein Füllhorn an genialen Funktionalitäten, die es zu kopieren lohnt. Seien es Fischkiemen als Mikroplastikfilter, Schwimmfarne als Vorbilder für reibungsreduzierte Oberflächen, Bambus als hoch belastbarer Leichtbau-Champion oder der gute, alte Klettverschluss, der das Verhakungsprinzip der Klette übernommen hat (siehe Beispiele in der Bildergalerie).

„Bei vielen Aufgaben oder Problemstellungen, mit denen wir heute konfrontiert werden, lohnt sich der Blick in die Natur. Oft hat diese schon etwas entwickelt, das sich evolutionär durchgesetzt hat und das wir adaptieren können“, sagt Prof. Dr.-Ing. Tim Hosenfeldt. „Es ist sehr spannend zu beobachten, wie sich die Natur optimal an die Gegebenheiten und Anforderungen ihrer Umwelt anpasst. Dabei setzt sie sehr ressourceneffizient die zur Verfügung stehende Energie ein.“

Stichwort Ressourceneffizienz. Hosenfeldt nennt ein Beispiel aus der Schaeffler-Praxis: „Durch bionische Optimierung des Gehäusedesigns konnten wir die Masse eines Radlagers um 30 Prozent bei identischer Traglast reduzieren.“ Das von der Natur übernommene Prinzip des gezielten Weglassens schont nicht nur Ressourcen bei der Produktion, sondern auch bei der Nutzung. Entworfen wurde das bionische Bauteil mithilfe künstlicher Intelligenz. Es flossen also Technik, Biologie und Informationstechnik mit ein – womit wir bei der Biointelligenz angekommen sind.

Der Traum von selbstheilenden Materialien

Die Interaktion von Soft-, Hard- und Bioware stößt die Tür zu vielen neuen Anwendungsgebieten auf. Sie reichen von Datenspeichern auf DNA-Basis über Bio-Printing von Gewebe und Bio-Sensoren bis zu selbstheilenden Maschinen. Viele der Anwendungen befinden sich noch im Versuchsstadium. Zum Beispiel die Speicher auf DNA-Basis. Dort werden die Informationen nicht als aneinandergereihte Einsen und Nullen abgelegt, sondern in Form von DNA-Datensträngen, die aus den Bio-Grundbausteinen Guanin (G), Thymin (T), Cytosin (C) und Adenin (A) gebildet werden. Da diese DNA-Speicherstränge sehr verletzlich sind, brauchen sie eine Schutzhülle. Die Chemieingenieure Robert Grass und Wendelin Stark von der ETH Zürich haben eine solche aus Glaspartikeln entwickelt und wurden dafür mit dem Europäischen Erfinderpreis 2021 ausgezeichnet. Grass schätzt, dass in einem Gramm von Glas ummantelter DNA rund ein Exabyte Daten gespeichert werden, umgerechnet eine Million Terabyte. Wenn diese biointelligente Speichermöglichkeit zukünftig massenkompatibel einsetzbar sein wird, wären energiefressende Serverfarmen Geschichte.

Und wie realistisch sind selbstreparierende Maschinen? Programmierbare „lebende Materialien“ ähnlich den anfangs vorgestellten Xenobots könnten hier (aber auch bei vielen medizinischen Anwendungen) ein Schlüssel sein. „Im Gegensatz zu Materialien, die wir im Labor synthetisieren, hätten lebende Materialien die Fähigkeit zur Selbstheilung, zur Anpassung an die Umgebung und sogar zur Verbesserung ihrer Leistung während der Nutzung“, erläutert Professorin Aránzazu del Campo, wissenschaftliche Geschäftsführerin am Leibnitz-Institut für Neue Materialien.

Wie in vielen Bereichen der Biotechnologie ist der Weg noch lang bis ins Ziel. Aber ihn zu gehen ist angesichts der zu meisternden Herausforderungen durch den Klimawandel und das Bevölkerungswachstum unumgänglich. Die Natur zu nutzen, um sie zu schützen, ist dabei nur logisch. Oder wie es schon Charles Darwin ausdrückte: „Alles, was gegen die Natur ist, hat auf die Dauer keinen Bestand.“